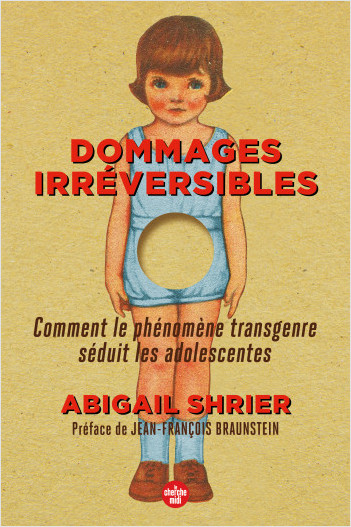

Dommages Irréversibles – Comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes, Abigail Shrier, Éditions Le Cherche-midi

Par Emily Hourican, dans The Independent, le 17 janvier 2021

Il n’y a pas si longtemps, on avait l’impression que le débat sur les « enjeux du transgenre » occupait une sorte de niche très spécialisée. Quelque chose d’éloigné de la vie quotidienne. Si cela a déjà été vrai un jour, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Historiquement, on a observé un modèle particulier chez les personnes présentant ce qu’on appelle une « dysphorie de genre ». Il s’agissait principalement de garçons d’âge préscolaire, et ils avaient généralement commencé à signaler leur confusion de genre dès leur plus jeune âge, en choisissant des rôles féminins dans les jeux, en montrant leur insatisfaction vis-à-vis de leur propre corps. Et ils étaient rares – environ 0,005-0,014 % de la population – c’est-à-dire moins d’une personne sur 10 000, chez les garçons de naissance, et beaucoup moins, soit 0,002-0,003 %, chez les filles de naissance.

Cette situation a changé il y a environ 10 ans et, actuellement, environ 2 % des lycéen·es s’identifient comme transgenres aux États-Unis, soit une augmentation d’environ 1 000 %. Au Royaume-Uni, cette augmentation est de 4 000 pour cent, dont les trois quarts touchent des filles.

La manière dont ces filles en viennent à s’identifier a également changé. Souvent, cette identification a été soudaine, sans les premiers signaux traditionnels, et elle apparaît au sein de groupes d’affinité plutôt qu’en cas isolés. Ces filles sont majoritairement blanches et issues de la classe moyenne. La majorité d’entre elles présentent un ou plusieurs diagnostics psychiatriques : environ un tiers sont autistes et près de la moitié se sont mutilées avant l’apparition de leur dysphorie de genre. Souvent, l’identification comme trans se produit maintenant avant que ces filles n’aient acquis une expérience sexuelle significative. Ces adolescentes – leur âge moyen est de 12 à 15 ans – disent se sentir en détresse et isolées.

Cependant, dès qu’elles adoptent une identité transgenre, elles sont mises en relation avec une communauté trans en ligne qui les soutient et s’exprime avec empressement pour les conforter dans leur nouvelle identité. Grâce à cette communauté, elles ont accès à des informations sur les interventions médicales destinées à soutenir leur nouvelle identité. Le fait de disposer d’autant d’informations signifie qu’elles sont incitées à suivre un traitement, et qu’elles peuvent s’adresser ailleurs si elles n’obtiennent pas ce qu’elles veulent.

C’est dans ce contexte qu’Abigail Shrier a écrit Dommages Irréversibles, un examen détaillé du contexte et des conséquences de cette montée de l’identité transgenre. Shrier, journaliste au Wall Street Journal, entame son ouvrage en présentant des arguments convaincants au sujet du malaise qui ne cesse de croître chez les filles et les jeunes femmes : « …l’explosion statistique des brimades, des coupures auto-infligées, de l’anorexie, de la dépression et la montée soudaine de l’identification transgenre sont dues aux instructions d’automutilation, à la manipulation, aux agressions et au harcèlement incessant que peut véhiculer le seul smartphone ».

Elle brosse le portrait de jeunes en crise, à la recherche de solutions à leurs sentiments d’anxiété, d’isolement et de dégoût de soi. Cependant, elle est ouvertement sceptique quant à ce qu’elle décrit comme « l’épidémie actuelle de transgenrisme qui frappe les adolescentes », affirmant que ce phénomène n’a pas grand-chose à voir avec les expériences des adultes qui ont effectué une transition chez les générations précédentes. En fait, dit-elle, « la réalité actuelle ressemble plus aux procès intentés aux sorcières de Salem au 17e siècle. Tout comme les troubles nerveux du 18e siècle… l’anorexie mentale, les souvenirs refoulés, la boulimie, et la contagion de l’excision au 20e siècle. » Pour ces filles, dit-elle, « la détresse est réelle. Mais… l’autodiagnostic, dans chaque cas, est défaillant. »

Dommages Irréversibles constitue une lecture dense et troublante, bien que le style de Shrier soit engageant. Le poids des informations est tel qu’il faut trimer. Le débat est intensifié par la dure réalité : les taux d’anxiété, de dépression, d’automutilation et d’idées suicidaires chez les jeunes, les adolescent·es et même les adultes transgenres sont scandaleusement élevés. Mme Shrier aborde la question de savoir si la dysphorie de genre est à l’origine des idées suicidaires et demande s’il existe des preuves qu’une politique d' »affirmation » de ces jeunes améliore les problèmes de santé mentale. La réponse, dit-elle, semble être négative.

Au cœur du débat, il y a un nombre croissant d’adolescentes qui sont profondément malheureuses, qui ne souhaitent pas poursuivre la vie qu’elles voient tracée pour elles, et qui ont choisi de réfuter radicalement cette vie, en disant : « Je suis, à un niveau fondamental, quelqu’un d’autre. »

Shrier s’interroge sur l’accueil réservé à ces filles et jeunes femmes lorsqu’elles s’appliquent pour la première fois le mot « transgenre ». Elle souligne qu’être trans ne possède pas de marqueurs scientifiques. On ne peut pas le mesurer ou l’analyser. Cela dépend de la volonté de l’individu et peut commencer par des déclarations telles que : se sentir différent, ne pas s’intégrer, se sentir mal à l’aise dans son corps.

Ce qu’elle veut dire, et c’est juste, c’est qu’il n’y a guère d’adolescente vivante qui ne réponde pas oui à ces questions. Ces sentiments sont la condition fondamentale de l’adolescence. C’est pourquoi elle préconise le principe d’une « attente vigilante » plutôt que les mots d’ordre transactivistes actuels d’affirmation et d’intervention.

Si tous ces arguments étaient académiques, il n’y aurait pas énormément d’urgence. Le problème, c’est qu’après avoir été identifié·es comme transgenres, ces jeunes adoptent des parcours qui impliquent de lourdes interventions médicales. Il y a la question des bloqueurs de puberté (autrefois utilisés pour castrer chimiquement les délinquants sexuels), et la question de savoir s’il s’agit réellement d’un moyen inoffensif de « gagner du temps », puis, plus tard, la prescription d’hormones transsexuelles et de chirurgies.

Mais le blocage de la puberté n’est pas sans conséquences sur la santé, notamment le risque de suppression du développement normal de la densité osseuse et un risque accru d’ostéoporose, la perte de la fonction sexuelle, l’interférence avec le développement du cerveau et la suppression possible du QI maximal. Ce sont là les effets physiques. Il y a aussi les effets psychologiques liés au fait de rester dans un état d’enfance alors que leurs pair·es grandissent et mûrissent. Pour les filles qui veulent passer à l’âge adulte, vient ensuite la question de la testostérone, qui a elle aussi des répercussions sur la santé, notamment des risques d’atrophie vaginale, de douleurs musculaires, de crampes douloureuses dues à l’endométriose, d’orgasmes douloureux, de transpiration accrue, de mauvaise humeur et d’agressivité. Les effets constatés à long terme comprennent une augmentation des taux de diabète, d’accident vasculaire cérébral, de caillots sanguins, de cancer et de maladies cardiaques.

Le dernier chapitre du livre de Shrier contient une série de mesures que les parents peuvent prendre pour essayer d’améliorer le bien-être de leurs filles, et une grande partie de ces mesures consiste à célébrer ce que signifie être une femme. Elle fait remarquer à juste titre que le discours sur la féminité est bien trop souvent négatif. Au lieu de cela, dans ce livre, à côté de principes fondamentaux tels que « confisquez leur smartphone, affirmez votre autorité en tant que parent », Shrier recommande de dire aux jeunes à quel point il est merveilleux d’être une fille et de célébrer toutes les glorieuses façons dont les filles sont différentes des garçons.